当サイトはプロモーションに繋がる広告を使用しています。

世界に展開している遊戯王ですがそうなれば当然、別言語バージョンのカードも存在します。

中には、不思議な英訳のされ方をしていたり名前が省略されていたり、日本版とはかなり違うカードも見つかります。

今回は中でも、英語版の遊戯王カードの見どころについて紹介していきたいと思います。

▼今回紹介するカードを探す▼

遊戯王の英語版の見所を紹介!

遊戯王カードには、日本版や英語版などがあるのはご存知かと思いますが、実は「ただ英訳した」というわけでもなく、カード名やカードイラストも変化しています。

そういった変化点を見比べることもなかなか面白く、どんなふうに訳したらそんなことになるのか不思議に思うものもあります。

カードイラストでも日本版と海外版では違いがあり、特に露出の多い格好をしたモンスター等が変更対象になりやすいようです。

英語は読めないからと英語版に無関心になるのではなく、英語版ではどんなカードになっているのかという点に興味を持つのは良いことだと思います。

今回紹介するのは不思議で面白い英語版のカード名を持つカードですので、英語版のカードへの関心を抱くきっかけになれば嬉しいです。

▼今回紹介するカードを探す▼

英語版の面白い名前のカードたち!

「人造人間-サイコ・ショッカー」→「JINZO」

効果モンスター

星6/闇属性/機械族/攻2400/守1500

(1):このカードがモンスターゾーンに存在する限り、

お互いにフィールドの罠カードの効果を発動できず、

フィールドの罠カードの効果は無効化される。

英語版のカード名でユニークなものと言えばこれ、というほど一部では有名な英訳です。

まずぱっと見でも名前が短くなりすぎですし、注目したところはサイコ・ショッカーの部分ではなく人造人間の人造部分のみという意味の分からなさです。

「レアメタル・ソルジャー」→「ROBOYAROU」

通常モンスター

星3/地属性/機械族/攻 900/守 450

全身がメタルの装甲で覆われている戦士。

「レアメタル・レディ」と融合し、パワーアップする。

これもかなり有名な部類のカードです。

メタルどころかソルジャーですらなく、ただのロボ野郎になっています。

レアメタルをロボと訳すところまではギリギリ納得できますが、ソルジャーが野郎という訳はよく考えなくてもおかしいです。

ちなみにこのカードと対を成している「レアメタル・レディ」の英語版は「ROBOLADY」です。

レディはそのまま行けたのに、ソルジャーは野郎になるという不思議です。

「スーパースター」→「HOSHININGEN」

効果モンスター

星2/光属性/天使族/攻 500/守 700

(1):フィールドの光属性モンスターの攻撃力は500アップし、

闇属性モンスターの攻撃力は400ダウンする。

そのまま英訳できそうなカード名だったのに対して英語版は「星人間」という謎のチョイスを見せてきます。

このように英語っぽいカード名が英語版になると、日本語っぽくなっていたりするケースは割とあります。

というかそもそも「スーパースター」はどう見ても人間には見えませんし、謎は深まるばかりです。

「リチュア・ノエリア」→「GISHKI NOELLIA」

効果モンスター

星4/水属性/魔法使い族/攻1700/守1000

このカードが召喚に成功した時、

自分のデッキの上からカードを5枚めくる事ができる。

めくったカードの中に儀式魔法カードまたは「リチュア」と名のついたモンスターカードがあった場合、

それらのカードを全て墓地へ送る。

残りのカードは好きな順番でデッキの一番下に戻す。

ノエリアはキャラの名前なのでそのままになっていますが、問題はリチュアの部分です。

儀式召喚を使うこのテーマのカテゴリ名でもありますが、英語版ではギシュキになっています。

ちなみに「リチュア」テーマの儀式モンスターは「イビリチュア」というカテゴリ名になるのですが、英語版では「GISHKI」が「EVIGISHKI」になります。

発音だけで言えばギシュキがエヴィギシュキになるため、一部ではこれがきっかけで海老儀式と呼ばれるようになりました。

英語版になったことで、被害を受けた悲しいテーマです。

「雷帝神(スサノオ)」→「SUSA SOLDIER」

スピリットモンスター

星4/地属性/雷族/攻2000/守1600

このカードは特殊召喚できない。

召喚・リバースしたターンのエンドフェイズ時に持ち主の手札に戻る。

日本語版が「スサノオ」に対して英語版は「スサ・ソルジャー」というとんでもない訳され方です。

果たしてスサとは何なのか分かりませんし、日本語のノオは別に戦士を意味している言葉でもないという意思の疎通が全く取れていない感じのネーミングになっています。

「代打バッター」→「PINCH-HOPPER」

効果モンスター

星4/地属性/昆虫族/攻1000/守1200

(1):このカードが自分フィールドから墓地へ送られた時に発動できる。

手札から昆虫族モンスター1体を特殊召喚する。

日本語版が野球の「代打バッター」と昆虫の「バッタ」をかけた洒落のカード名なのに対し、英語版は「ピンチヒッター(野球の代打バッターのこと)」と「ホッパー(昆虫のバッタのこと)」をかけているのでしっかり洒落として成立しています。

こういった洒落から付けたカード名を持つカードが英語版になっても、洒落が成立するのは非常に珍しいため、意味不明さが面白いというよりは感心する意味で面白いカードです。

「ラージマウス」→「Ooguchi」

効果モンスター

星1/水属性/水族/攻 300/守 250

このカードは相手プレイヤーを直接攻撃する事ができる。

大きい口を意味する「Large Mouth」のカタカナ読みが日本語名の「ラージマウス」なのですが、英語名はおおぐち(大口)と日本語になっています。

「ファイヤー・ボール」と同様に英語版になって逆に和訳(?)されているカードであり、日本語版のカード名が英語で英語版のカード名が日本語というあべこべ感が面白いです。

「ドッペルゲンガー」→「Greenkappa」

効果モンスター

星3/闇属性/戦士族/攻 650/守 900

リバース:フィールド上にセットされた魔法・罠カード2枚を選択して破壊する。

ドッペルゲンガーと言えば自分と同じ姿をした分身、見たら近いうちに死に至るなどの迷信が有名です。

そんなドッペルゲンガーを意識したであろうモンスターカード「ドッペルゲンガー」の英語版のカー

ド名はGreenkappa(緑色のカッパ)であり、かなり酷い出来となっています。

カードイラストを見ればなんとなく言いたいことは分かりますが、緑色はともかくカッパには見えないというのが正直な所です。

そもそもドッペルゲンガー自体が日本語ではないので、英語版のカード名は普通にDoppelgangerにすれば良かったのにと思えてなりません。

ちなみに日本語版のカード「ドッペル・ゲイナー」の英語版のカード名が「Doppelganger」となっているので、ますます「ドッペルゲンガー」が「Greenkappa」になったのが不思議です。

「バビロン」→「Meotoko」

通常モンスター

星2/地属性/獣族/攻 700/守 600

一つ目の巨大な怪物。

目玉からビームを発射して攻撃する。

イラストとフレーバーテキストからメソポタミアの古代都市バビロンとは明らかに関係が無さそうですので、カード名の「バビロン」というのはオリジナルの固有名のように思えます。

そんな「バビロン」の英語版のカード名は「Meotoko」であり、これはローマ字読みでメオトコ(眼男)とかなり見たまんまの名前になっています。

眼男と書くと日本の妖怪にいそうな名前であり、カードイラストに描かれているモンスターと見比べてみると日本語版の「バビロン」よりも眼男の方が似合っているように感じるのも面白いところです。

例によってこのカードも英語版のカード名に日本語が使われているカードであり、日本語版が元ネタ不明の固有名だったのに対して、英語版は日本語の名前をつけるという何とも不思議な翻訳です。

「ワイルド・ラプター」→「Uraby」

通常モンスター

星4/地属性/恐竜族/攻1500/守 800

走ることが得意な恐竜。

鋭いかぎづめで攻撃する。

カードイラスト・ステータス・種族からも分かるように恐竜をイメージしたモンスターであり、日本語版のカード名の「ワイルド・ラプター」はワイルド(野生)+ラプター(小型の肉食恐竜、特にヴェロキラプトルを指すことが多い)となっています。

しかしこのカードの英語版のカード名は「Uraby」であり、何か意味のある単語かと思いきやUrabyという英単語は存在しません。

英語版に翻訳されるにあたってオリジナルの固有名が付けられたと考えるのが無難ですが、いったいどうして日本語版をそのまま英語にしてWild Raptorにしなかったのか疑問です。

上記の日本語版が謎の固有名であった「バビロン」とは逆パターンとも言えるケースであり、翻訳するにあたってどうして日本語版のカード名とは全く違う名前を付けたのか気になります。

「水魔神-スーガ」→「Suijin」&「風魔神-ヒューガ」→「Kazejin」

効果モンスター

星7/水属性/水族/攻2500/守2400

このカードが相手のターンで攻撃された場合、

そのダメージ計算時に発動する事ができる。

その攻撃モンスター1体の攻撃力を0にする。

この効果はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限り1度しか使用できない。

「雷魔神-サンガ」を加えた3体で三魔神と呼ばれるモンスターの内の2体であり、「水魔神-スーガ」が英語版では「Suijin」に、「風魔神-ヒューガ」が英語版では「Kazejin」になってしまっています。

固有名であろうスーガ、ヒューガ部分は完全スルーであり、こちらも例に漏れず英語版なのに日本語の名前となっているのですが、この2体の英語版のカード名が面白いのはこれだけが理由ではありません。

同じく三魔神である「雷魔神-サンガ」の英語版のカード名はなんと「Sanga of the Thunder」であり、かなりまともな翻訳ではあるものの残り2体の三魔神と比べると完全に浮いています。

「Suijin」と「Kazejin」に比べれば「Sanga of the Thunder」は相対的に凄くカッコいい名前に見えてくるから不思議であり、どうして三魔神の翻訳の仕方を揃えなかったのか完全に謎です。

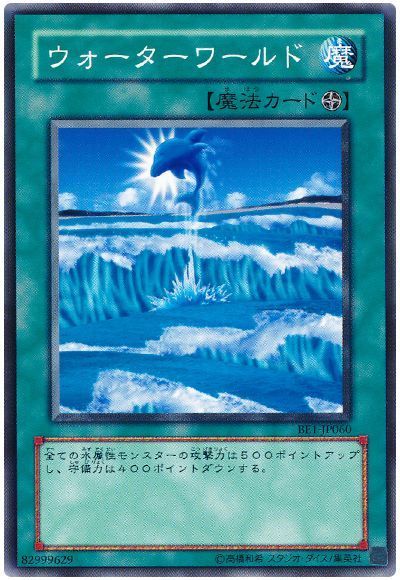

「ウォーターワールド」→「Umiiruka」

フィールド魔法

フィールド上に表側表示で存在する水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップし、

守備力は400ポイントダウンする。

このカードがフィールド魔法であることからも分かるように日本語版のカード名は背景のことを指しているのに対し、英語名はウミイルカになってしまっています。

確かにイラスト中央にはイルカが描かれているのですが、これでは完全にイルカがこのカードのメインでありモンスターカードのようにも受け取れます。

そもそも英語名のはずなのに、ウミもイルカも日本語という点もおかしなポイントです。

「ファイヤー・ボール」→「HINOTAMA」

![]()

通常魔法

(1):相手に500ダメージを与える。

「スーパースター」に続いて英語版で逆に和訳(?)されてしまったカードです。

日本語版は「ファイアー・ボール」で英語版は火の玉というあべこべ感がすごいカードです。

そっちが英語ならこっちは日本語だとでも言わんばかりの対応にも見えます。

逆だったらそれはそれで微妙だからいいのかもしれませんが。

まとめ

英語版の遊戯王カードに関して

「なんでこんな訳し方をしたのか?」

「どう考えてもこうはならないだろ・・」

というようにツッコミを入れながらも、様々な感想を抱きつつ、英語版のカードを見るのは、なかなか面白いです。

遊戯王のカードプールは非常に多く、自分でも色々探してみると思わず笑ってしまうような面白いカードに出会えるかも知れません。

▼今回紹介したカードを探す▼